第8回「メガロポリス・エキュメノポリス・世界都市」

一般社団法人大都市政策研究機構

大都市政策研究班

→ 第8回「メガロポリス・エキュメノポリス・世界都市」(PDF)

1950~60年代における大都市の人口急増は、従来のメトロポリス(metropolis: 大都市)を超えて、大都市同士が連接・融合した「メガロポリス」の形成を生じるようになる。さらには地球規模の単一都市「エキュメノポリス」の構想も生まれる。1970~80年になると、企業の多国籍化とグローバル経済の進展により、新たに「世界都市」(ワールド・シティ、あるいはグローバル・シティ)の概念が生まれ、都市論において多く議論されるようになった。

メガロポリス

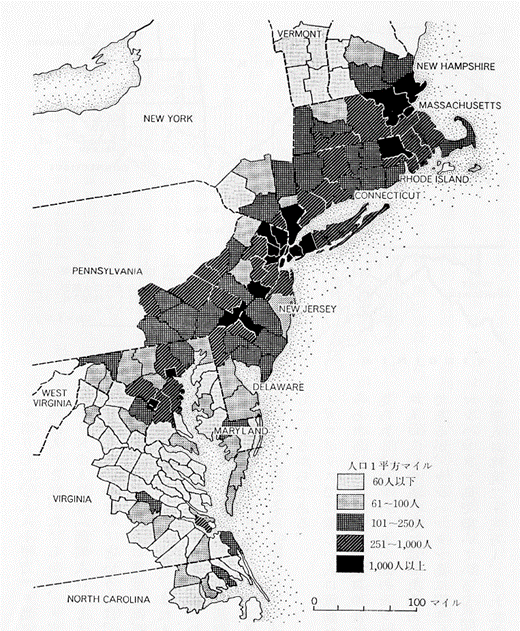

フランスの地理学者であるジャン・ゴットマン(Jean Gottmann, 1915-1994)は、アメリカ合衆国北東地区(Northeast)臨海部におけるボストンからニューヨーク、フィラデルフィア、ボルティモアを経てワシントンD.Cに至る地域で、これらの大都市圏が人口増加に伴い、相互に連接、融合し、多核的構造(polynuclear stricture)をもつ巨大な都市化地帯を形成している状況を見いだし、これを古代ギリシャ文明の連合都市の名になぞらえて「メガロポリス」(megalopolis)と呼んだ。訳語として、「超巨大都市圏」、「巨帯都市」、「巨大都市連合」と称される。

ゴットマンは、その著書『メガロポリス』(Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, 1961)で、アメリカ合衆国北東地区のメガロポリス形成の要因として、大西洋沿岸部の各州が互いに競争をして核心都市を完成させ、それらがついに結びつくまで発達するに至ったこと、さらにはこの臨海都市群が海外と内陸との交易を結びつけるアメリカ経済の要衝(hinge)としての役割を果たしてきたこと、の2点を挙げる。そしてメガロポリスの機能として、類例がないほどの大きな人口集中、主要な商工業機能の蓄積、ホワイトカラー化と国際金融機能による富と財政の集中、有力な大学、研究所、図書館、出版・新聞社などによる文化・芸術面での主導的地位といった特徴を明らかにした。一方で、都心部の衰退と郊外分散化によるスラム化や住宅問題、交通問題、近郊地帯の農業面における問題、行政区画や機関分割の問題、土地利用規制(ゾーニング制)の問題なども示し、この先駆的(pioneer)とも言えるアメリカのメガロポリス研究が、他の国々の加速度的な都市化地域において将来とるべき対策への有効な示唆を与えるだろう、と記している。

当初、「メガロポリス」は、このアメリカ合衆国北東地区臨海部のみでの呼び名であったが、やがて同様の巨大な都市化地帯——すなわち、①いくつかの巨大都市圏を包含する連接的・多核的な都市化地帯であって、②交通通信網によって密接に結ばれて機能的に一体化し、③人口と経済の集中によって国内経済の中枢となり、④国際的な影響力をも発揮する地域を、一般的に「メガロポリス」と呼ぶようになった。

日本では、東京から名古屋、京阪神に至る東海道沿線の都市群を「東海道メガロポリス」と呼んでいる。

出所:J.ゴットマン著, 木内信蔵, 石水照雄共訳『メガロポリス (SD選書)』 鹿島出版会, 1967年

西ヨーロッパでは、人口や工業が集積し、経済が発展するイギリスのイングランド北部からフランス北東部、ドイツのルール工業地帯を経てイタリア北西部に至るバナナ型のエリアを「ブルーバナナ」(別名でホットバナナ)と称し、「ヨーロッパのメガロポリス(バックボーン)」とも呼ばれる。このエリアには、バーギンガム、ロンドン、アムステルダム、ブリュッセル、デュッセルドルフ、フランクフルト、ストラスブール、チューリッヒ、トリノ、ミラノなどが含まれる。

中国では、「長江デルタ」(上海・江蘇・浙江・安徽)、「珠江デルタ」(広東)、「京津冀」(北京・天津・河北)などでメガロポリスの形成が進んでいると言われ、とくに珠江河口の広州・香港・深圳・東莞・珠海・マカオを結ぶ三角地帯の「珠江デルタ」は有名である。